男作家的妻子,如何写一个婚姻故事?

一览扶桑

从日常开始,带你重新发现一个深度日本

明治时期女性作家的作品引人注目的一种趋势是:她们将男性知识分子揭示的“自由婚姻”和“自由恋爱”的理想加以相对化。例如森鸥外之妻森志下的《谎花》(1910年)。

森鸥外的第二任妻子森志下

主人公井上富子是一位就读于女校的少女,由于美貌,“她不想继承没有显赫的财产和爵位的井上家族,也不想找一个平凡的丈夫,她迫切渴望嫁给一位有着某些优势的人”。这一点与《金色夜叉》中的宫子如出一辙,她们都怀抱着成为“贵妇”的愿望。在《金色夜叉》中,宫子认为:“以自己这份姿色,继承父母这份微薄的遗产,或是找一个世间多如牛毛的拥有学士学位的丈夫,绝不是自己的最终夙求。”富子从学者、军人、博士和实业家等结婚对象中,以“非比寻常的人”为选择标准,将候选者的目标集中在伯爵的嫡子和巨额纳税者的继承人身上。接着,经过一番判断后她认为,比起伯爵,日本著名的财阀家族更具有稀缺价值,于是她最终决定与巨额纳税者桥尾的儿子结婚。婚姻与爱情彻底无关,富子仅以对方的社会地位和经济条件为基准选择丈夫。无视“爱”的婚姻本是“自由婚姻” 着力批判的男女关系,但她却对此不屑一顾。“富子想要寻找一个非比寻常的人,她甚至极端地认为,这个男人即便是独眼龙,是菊石,都不会让自己惊讶半分。”如此看来,富子丝毫不介意对方的人格和相貌等。明治时期全新的恋爱论、婚姻论主张,只要给予当事人选择的自由,就会实现以“夫妻之爱”为第一要义的婚姻,但是富子即便被赋予了主体选择的权利,在选择对象时,她依旧将感情要素完全置之度外。

森鸥外

无视“爱”的富子的婚姻观,在未婚夫达三郎与艺妓的关系见诸报纸时显现得更为淋漓尽致。富子完全不为所动,她开诚布公地自认对未婚夫“不存在爱情”的感情,她说道:“我并不担心达三郎想把这个艺妓怎么样。……本来也不存在什么爱情。因为没有爱情,所以也就没有嫉妒之类的了。”对于“没有爱情”的婚姻,她没有感到丝毫的欲求不满抑或亏心内疚之情。反而富子身边的人更为担心,看到新闻后富子的父母想要暂时毁弃婚约,伯父忠告她:“我不认为能当上有钱人家的儿媳就是好事。……虽然不能穷奢极侈,但是找一个老实可靠的人,能够爱你、保护你就够了。”(这位伯父的意见反映出他有海外生活的经历。)书生松下也表达了自己的异议:“所谓夫妻不是那样做的。……你母亲之前就反对你和有钱人结婚。……你特别像《金色夜叉》里的宫子。”然而,富子无视这些意见:“为何以父母为首的人不能对我说‘区区一个艺妓何足挂齿’呢?”富子只看中对方雄厚的经济条件,因而遭到父母和亲戚的批判,婚姻当事人主张的是恋爱的自由,这本应是通常的“自由婚姻”所鼓励的典范,但是这里的一切完全发生了逆转。这个女性全然没有意识到“恋爱”的必要性,反而陷入被周围的人们灌输“爱”的重要性的窘境。

知识分子认为“无视‘爱’的人是‘没受过教育’的女性”,他们宣扬的这种教育至上主义的女性观并不适用于富子。主人公就读于女校,在重视夫妻之“爱”的“进步的”家庭环境中长大,然而她完全没有受到“夫妻之爱”至上主义的熏染。而且如她所愿,她与达三郎结为夫妻。富子在婚姻对象的选择上,不顾周遭的反对,始终贯彻自我意志,在这个意义上,可以说她是主张个人自由意志的近代女性。然而,她只是将“自由婚姻”的“自由”活用成无视“爱”的“自由”罢了。这部小说赤裸裸地揭示出一个问题:即使是被赋予了“自由”的女性,也未必会将“爱”视为婚姻第一要义。

《别册太阳•森鸥外诞生150周年纪念》特集上刊登的森志下照片(2012年,平凡社出版)

富子对于“夫妻之爱”表现出的满不在乎的态度,在婚后也没有丝毫的改变。结婚次日,富子接到了丈夫的命令,称他不会和曾被报纸曝光的那位艺妓分手,因此要求富子与那位艺妓亲密往来。从“夫妻之爱”至上主义的角度来看,丈夫的这种态度令人难以接受,但是从被世人评价为“色男”的丈夫的立场来看,这也是对妻子的理所当然的要求。《三人妻》中遵从“色”的行为美学的麻子并未流露出嫉妒之情,仿佛可以与丈夫的妾室和睦共处,面对丈夫的要求,富子也同样没有丝毫的愤慨,只是以沉默应对。然而,与“矢场女”出身的麻子积极地实践“色”的美学不同,富子对丈夫的这种态度没有反抗的原因在于她完全不在乎自己的丈夫。新婚妻子对自己与艺妓之间的关系毫无嫉妒之心,反而伤害到了丈夫作为男人的自尊心。为了煽动妻子的嫉妒心,他甚至有意将艺妓写来的情书置于显眼的位置。但是这种手段也完全没有奏效,富子在与丈夫的感情交流上表现得异常冷静。而且,对于丈夫日渐迟归也“没有任何反应”,而是焦急地等待着娘家妹妹的造访,心里想着“她是今天来,还是明天来呢”。

新婚妻子不是对自己的丈夫,而是对妹妹更为在乎。《金色夜叉》中的宫子对自己和富山没有爱情的夫妻生活感到痛苦不堪,以至于强烈地后悔展开这场无视爱情的婚姻,但是《谎花》中的富子却一点都不后悔,她不论在婚前抑或婚后都完全没有感到夫妻之“爱”的必要性。即便当姑姑担心地询问富子是否“讨厌”丈夫时,她也只是回应说:“我想我没有讨厌他的感觉,所以谈不上什么内心有愧,无所谓”,“没有那样的事呀”。她完全不在乎这种“夫妻之爱”,似乎更重视同性间的关系。富子的反应堪比维多利亚时代的“夫妻间的疏远”与女性之间的亲密,表明这并非“夫妻之爱”的理想本身所给予的东西,而是一种文化烙印。此外也同时证明了即便试图“教育”出这种必要性,也可能出现不接受这种思想的价值观。产生这种现象的原因可以解释为富子过分幼稚,“感情生活”不成熟。但是即便富子对爱情钝感,对于欲望,她却极其敏感,因此无法彻底断言是精神年龄尚未成熟的原因所致。

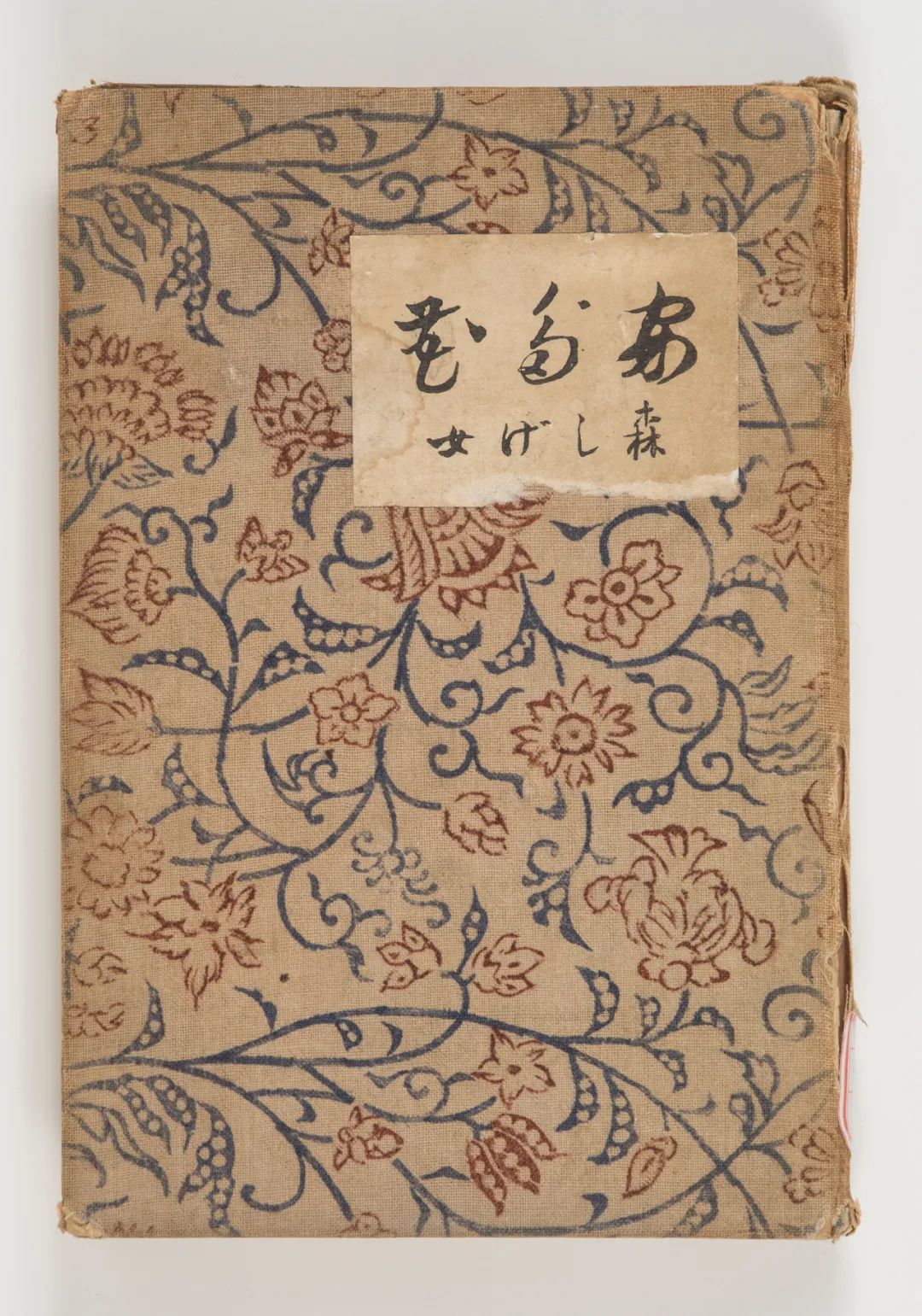

《谎花》,1910年,森鸥外纪念馆藏

然而,富子的家人不顾其本人的感受,擅自将夫妻关系的疏远断定为是富子的不幸,于是某夜富子的伯父突然造访,带着富子返回了娘家。富子“惊讶地听着”伯父和姑姑对于是否将她带回娘家的争吵,她“只是感觉自己呆若木鸡”,随即被推上车,驶离了桥尾家。小说也以主人公的这种态度草草收场。

《谎花》与《金色夜叉》一样,女主人公作为婚姻的反面教材叙述了“夫妻之爱”的重要性,值得关注的一点是,整部作品完全没有流露出启蒙主义色彩。主人公也好,女性作者也罢,她们都不是明治时期女性解放论者极者其蔑视的“没受过教育”的女性,甚至可以说她们属于知识分子阶层。因此,女主人公并没有因为夫妻之爱的欠缺而深感苦恼,对依据名誉和财产选择丈夫一事也不曾存在任何抵触感。实际上,刻画出这一主人公形象的女性作家的笔致是淡然的,对于富子违背“爱”的理想的行为,未曾见到作者流露出半分“责罚”的情绪。良家女子是爱的称颂者,烟花女子是其敌人,这是男性知识分子所描绘出的固定模式的女性论、婚姻论,这种理论的框架经由女性作家之手被全面摧毁。女性作家毁灭了男性视女性为完美之“爱”的体现者的终极理想,她们将以男性为主导提倡的“自由婚姻”的理念本身加以相对化。